“Google will do the googling for you”.

C’est ainsi qu’ont été introduits les "AI overviews" lors de la dernière conférence Google I/O destinée aux développeurs. On savait que ça s’en venait, mais aussi rapidement, avec une technologie au comportement erratique et imprévisible qui risque d’étouffer à la fois les sites d’information et son propre modèle publicitaire ?

En bon dieu qui a réponse à tout, Google avait anticipé les craintes des médias et des producteurs de contenus numériques. Pour nous rassurer, des tests utilisateurs ont révélé qu’en réduisant les frictions liées à « l’effort de recherche », ces derniers auront tendance à en effectuer davantage.

Ce n’est pas tout : les liens sous les "overviews" obtiendraient plus de clics que s’ils apparaissaient dans la page habituelle des résultats. D’autres tests menés sur 43 sites soutiennent aussi que le déploiement des AI overviews génère plus de clics sur les liens des sources. Encore faut-il que ces liens ressortent dans les résumés…

Bon, peut-être que les comportements peuvent changer en interagissant avec un nouveau produit de masse, et les utilisateurs prendront l’habitude de cliquer sur les liens suggérés. Mais j’ai de gros doutes. La fatigue numérique est bien réelle et les raccourcis vers l’information seront adoptés le plus naturellement du monde.

L’humain est attiré par des récompenses immédiates. À peu près toutes les technologies ont cela dans leur ADN.

C’est en réfléchissant à ce tournant majeur de l’accès à l’information en ligne que j’ai participé à l’atelier prospectif « Le futur numérique & la diversité culturelle linguistique » organisé vendredi dernier par la Chaire Unesco en communication et technologie pour le développement de l’UQAM.

Je n’étais pas la seule à vouloir exprimer mes inquiétudes face aux nouveaux défis posés par l’IA. Quand on sait que certains appareils mobiles, comme les Galaxy, offrent par défaut des fonctionnalités d’intelligence artificielle uniquement en anglais, il y a lieu de vouloir faire bouger les choses rapidement.

L’urgence de l’action a été l’un des principaux thèmes qui sont ressortis de ces discussions avec des chercheurs, des représentants des gouvernements et des acteurs des médias, de la culture et du numérique. Oui, les besoins en matière de cadre réglementaire, de financement et d’éducation ont été évoqués, mais peut-être à cause de l’IA, la « cause » semblait plus brûlante qu’il y a un an. De nouvelles recommandations ont fait consensus.

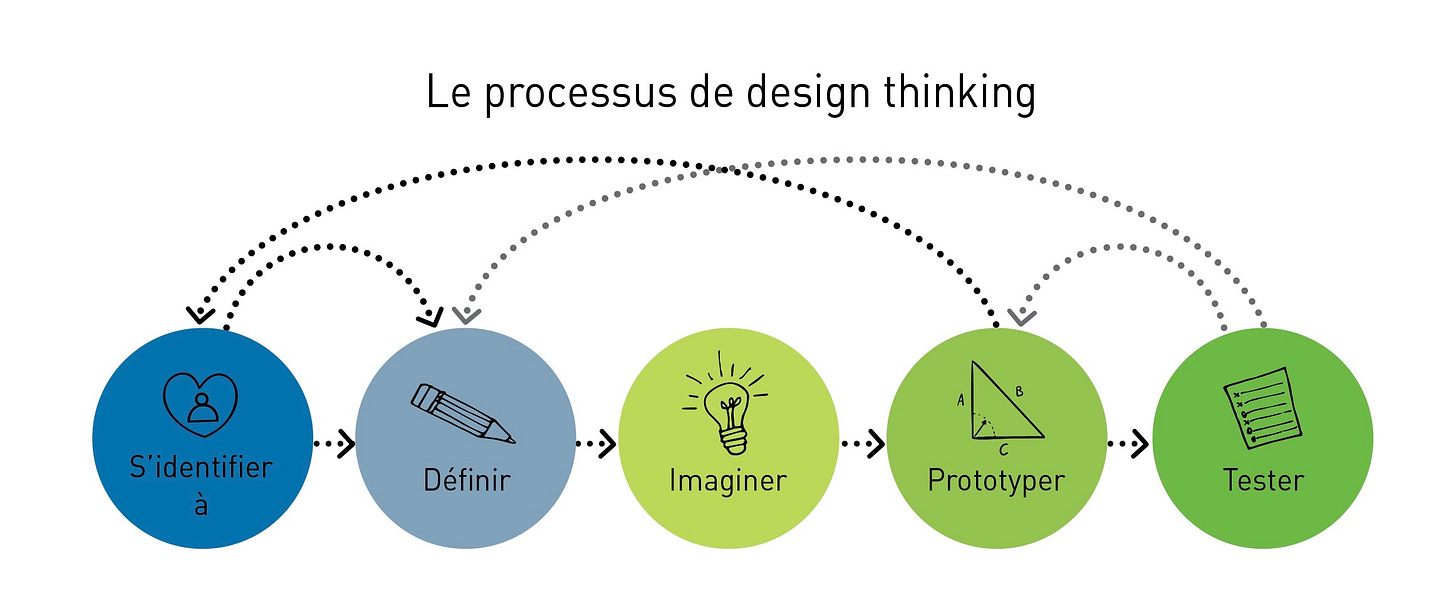

Nous étions nombreux à défendre le soutien de projets incrémentaux en culture. À désirer une approche start-up : se lancer rapidement, tirer des apprentissages et s’adapter. Sensibiliser le milieu à la réalisation de prototypes, en passant par des phases de problématisation et d’idéation.

Nous sommes chanceux, nous avons l’expertise en matière de découvrabilité culturelle au Québec. Il s’agit maintenant de mettre nos belles idées d’innovation en action, peut-être par l’entremise d’un lab qui serait dédié à des collaborations entre les acteurs de la culture, du numérique, les artistes et les publics?

Rêvons un peu.

Pour répondre à la perte de visibilité de notre culture dans l’univers des Big 5, tout en favorisant l’apprentissage culturel, artistique et technologique tout au long de la vie, nous développerions une culture du prototypage. Nous accepterions la prise de risques ; nous reconnaîtrions qu’une solution ne peut être parfaite dès le départ et que l’empathie est essentielle afin de comprendre les problèmes à résoudre.

Je fais ici référence au processus du design thinking.

Des initiatives qui nous ouvriraient de nouvelles perspectives et nous permettraient de sortir du techno-solutionnisme. Ce n’est pas parce que la « plateformisation » de la consommation et de la distribution des contenus culturels est un enjeu pour le rayonnement, voire la survie, de nos productions francophones nationales et locales que la réponse doit être de même nature. De toute façon, les moyens financiers sont inégaux.

Ce qu’il faudrait, c’est penser en rebelles économiques pour innover… radicalement?

« [Ils] se créent une identité collective et mobilisent les soutiens. Leur point de départ est une « cause brûlante », digne de soulever l’émotion et de donner naissance à une communauté de membres. Autour de cette cause va se développer une mobilisation « cool » qui marque l’identité du groupe tout en l’inscrivant dans la durée. [...] Les dirigeants conscients du rôle de ces rebelles sont ceux qui auront le plus de chances de mener à bien leurs innovations».

En terminant, je vous suggère fortement l’écoute du dernier épisode de Search Engine sur les "AI overviews" et la possible fin du Web tel qu’on l’a connu.

Une piste de solution nommée à la fin? Le fédivers.

Apparence que le futur numérique sera collaboratif et décentralisé.

Voilà! Encore une fois, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires et recommandations de lecture.

Je vous remercie d’avance.

👉 Pour me joindre sur LinkedIn

Claudia